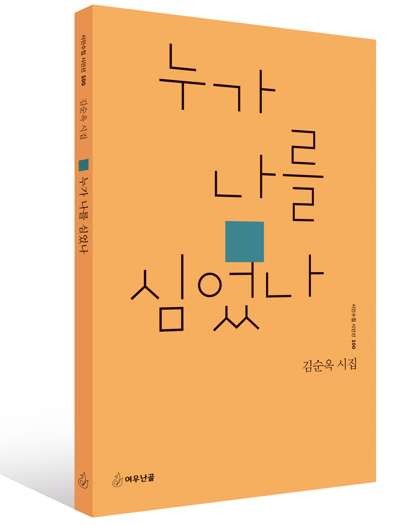

< 누가 나를 심었나>

시인선 100 / 김순옥 시인

25-09-18 09:59

김순옥 시집(시인수첩 시인선 100)

흩어진 파편 속,

또 다른 내가 지나간다

김순옥의 시들은 자아를 하나의 고정된 실체로 보지 않고, 다양한 타자성으로 분열되고 재배치되는 형상으로 제시한다. 해체된 자아는 새로운 장소, 타인의 시선, 꿈, 환상 속에서 끊임없이 전이되고 다시 구성된다. 시인은 이러한 전이의 장치로 몽환, 꿈, 유년의 기억, 영화적 상상력 등을 활용한다. 해체된 자아가 사회적 규범 밖에서 재구성되는 모습을 보여준다. 그 재구성된 자아는 사회적 성공이나 이상에 도달한 자아가 아니라, 몰락의 자리에 존재할 수 있는 능력, 즉 새로운 생존의 형태로서의 자아일 것이다. 김순옥의 시에는 ‘역할놀이’가 빈번히 등장하여 자아란 본래의 존재가 아니라 주어진 역할을 수행하는 연기자에 가깝다는 것을 말하고자 한다. 이러한 역할놀이는 시집 전체의 미학적 전략이기도 하다. 자아는 고정된 ‘나’가 아니라 늘 타자의 역할을 대행하고, 또 다른 존재의 감각을 스며드는 매개체라는 것이다.

◨ 표4글

이 시집에서 자아는 고정된 정체가 아니라 파편화되고 이질화되며, 다양한 배역과 이미지, 공간과 감각 속에서 그 가능성을 열어젖힌다. 해체는 상실이 아니라 생성이며, 고통은 전이의 조건이다. 김순옥은 언어를 통해 자아를 허물고, 허물어진 자리에 새로운 존재성을 모색하는 시적 실험을 감행하고 있다. 시편들에 자주 등장하는 고양이, 사탕, 복숭아, 빨랫줄, 화분, 눈발, 물고기 등의 사물들은 시인의 감각과 상상력을 통해 주체의 미분적 층위를 형상화하며, 그 연속적 전이에 독자들을 초대한다. 이 시집은 바로 그 해체의 언어가 어떻게 새로운 정체성의 발아점이 될 수 있는지를 보여주는 귀중한 텍스트다.

― 「해설」 중에서

◨ 책속에서

그래, 또 나야

하루 종일 나를 열고 들어오는 사람이 없어서

모란이 피었던 곳에 옆구리가 생기고

굵은 눈이 내리기 시작했다

화장대 위에 흩어진 분홍색 파우더처럼

어떤 순서도 없이

둥근 저녁은 둥근 어둠을 반죽으로 치대고

귀만 돌아다니는 고요 속,

가끔은 식물인지를 모르게

눕기도 했다

떠오른다 떠오른다는 생각으로

식물이 만지는 오른손이 시들까 봐

슬쩍 화분을 밀치는 손

옆구리에 쌓인 눈발이 유일한 다정인 양 쓰윽,

당겨 본다

삿포로에 갈까요?

쏟아지는 눈발을 보며 술을 마실까요?

발자국을 따라 흰색이 가득할 테니 서로 의심이 없겠죠

숨을 뱉을 때마다

여섯 번째 손가락에 생긴 물집 속으로

쓸쓸하다는 눈덩이가 하나씩 채워졌다

녹는다

― 「누가 화분에 나를 심었나」 전문

풀잎이고 돌멩이고 구름이고 절룩이는 한 사람입니다 머리인지 황량한 산인지 들판인지를 질끈 동인 여자입니다 온통 나로 시작하는 도시를 떠나 당신께 당도합니다 걷는 동안은 세상이 좀 더 크게 보일까 봐 걸음을 모아 시위에 화살을 걸고 과녁이 됩니다 단 한 방에 쓰러뜨릴 수 있다면, 당신에게 나는 푸른 신호등이었습니까? 그 사람, 그 나무, 그 구름이었나요 지붕 위에 던진 썩은 어금니, 발가락에 끼운 보석반지, 까막눈으로 바늘에 눈을 꿰는 할머니, 모두가 한 여자의 이야기군요 자그락자그락 파도와 자갈이 서로를 알아볼까 겁이 납니다 (백만 번 죽었다가 백만 첫 번째 태어나 겹겹 쌓인 바다를 건져 올릴 거예요) 업어드릴까요? 휘어진 바람을 읽는 여자가 먼 등 뒤에서 바로 눈앞에서 입과 귀로 끄덕입니다

― 「산수국」 전문

아무도 모를 거야

내가 토끼와 회중시계로 마술을 꺼내놓던

밤이란 걸

호박마차에 올라타 덜겅덜겅 코를 골며 가는

당신의 저녁은 불룩한 무릎처럼 헐렁하고

지금은 번개가

번쩍,

북극성 너머로 사라진 다음 날의

이야기 바깥

화장이 두꺼운 사모님 장바구니에서

새들의 뼈가 휘어지고

축하해 줘,

이 나라의 꿈 밖에서 너무 멀쩡하게 살아 있어

하나씩 몰락하는 도시에서

절룩거리며 끓어오르는 꽃이야

당신은

아무도 모를 거야

내가 밥 먹으러 가는 곳이

쥐구멍 속이란 걸

― 「화양연화」 전문

◨ 시인의 말

무언가 혹은

누군가 이곳을 지나가는 중이다

2025년 9월

김순옥

◨ 시인의 해설 엿보기

김순옥의 시집 『누가 나를 심었나』는 이렇게 타자의 욕망 속에서 해체되어 가는 자신에 대한 응시이다. 그의 시들은 자아의 경계가 해체되고 그 파편 속에서 낯선 정체성이 움트는 과정을 실험적인 언어와 감각적 이미지로 드러낸다. 이 시집의 시들은 전통적인 서정에서 벗어나, 파편화된 육체와 분열된 정체성, 타자화된 자아, 존재의 불안정성을 다루고 있다. 주체는 더 이상 고정된 주체로서의 ‘나’가 아니라 정체성이 지연되고 환유로만 자신을 설명할 수 있는 존재 그래서 끝없이 다른 역할을 해야 하는 불안한 존재로 등장한다. 그리고 시인은 이 불안을 통해 스스로 자신의 새로운 가능태를 탐색한다. 김순옥 시인에게 자아의 해체는 곧 새로움의 가능성이다.

보시다시피

모래밭에 누워 있습니다

아니 유리창입니다

하늘을 보면 구름이 짖는 소리

깨진 물동이를 머리에 인

개구리들이 뛰쳐나와

짖지 말고 울어라

짖지 말고 울어라

개구리 다리를 잡아당기면 불쑥,

튀어나오는 여름

저음의 나와 고음의 너 사이로

후둑 후두둑, 쏟아지는 비

떠다니는 거리의 발뒤꿈치에서 터지는 소리

막 솟아오르는 호박잎을 타고

막대를 든 엄마가

내 몸을 빌려 푸른 복숭아를 베어 뭅니다

옆구리에서 흘러내리는 여름 한 무더기

일제히 깨어지고 순간 사라져 버린 후

바람에 끌려간 창문은 보시다시피

빗방울을 몇 개나 삼켰는지 몰라 창백합니다

― 「개구리는 물방울 몇 개 모자로 쓰고」 전문

이 시는 자아의 해체라는 주제를 매우 감각적인 이미지로 보여주고 있다. 자아란 더 이상 일관된 중심이 아니며, 감각, 기억, 타자와의 경계, 환경과의 관계 속에서 조각나고 흩어지는 어떤 것으로 나타난다. “보시다시피/모래밭에 누워 있습니다/아니 유리창입니다”라는 첫 연의 시행들부터 화자의 정체성은 불확실하다. “모래밭”에서 “유리창”으로 전이되는 이 변화는 육체적 정체성조차 고정되지 않음을 암시한다. 이는 자아가 더 이상 고정된 ‘나’로서 존재하지 않으며, 외부 환경이나 시선에 따라 변화하고 해체될 수 있는 상태임을 보여준다.

― 황정산(시인·문학평론가)

김순옥 시인

2017년《국제신문》신춘문예 등단

2022년 아르코문학창작기금(발표지원) 선정

2023년 울산문학 오늘의 작가상 수상

2023년 아르코문학창작기금(발표지원) 선정

rlatnsdhr0707@hanmail.net